善意にイライラ、人工肛門で医師にモノ申した日も...がん患者になった政治部記者が闘った日々

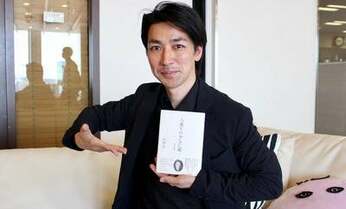

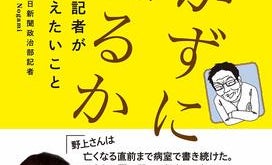

がんのなかでも生存率が低いとされる難治性の膵臓(すいぞう)がん。本書『書かずに死ねるか』は、43歳で膵臓がんを告知された朝日新聞政治部記者・野上祐さんが連載していたコラムを書籍化したもの。 本書の中では、新聞記者ががん患者になって初めて感じた葛藤や、また医師や看護師の言葉に傷ついた事も多々あったと明かしています。 たとえば、人工肛門をめぐる問題。人工肛門の場合、腹部に便を溜める袋を貼り付けるのですが、 病院では"早く慣れてください"と言われるだけで、どんなに気を付けても便が漏れてしまったと言います。 あるときは、扱いに精通したベテラン看護師が装着してくれたにも関わらず、あっけなく漏れてしまったのだとか。 「『やっぱりできないんじゃないか』。けっきょく正解は見つからなかったのに、気分がすっきりした」(本書より) プロの看護師が着けてすら漏れるのだから、ましてや医療に関しては素人の患者側がいくら頑張っても漏れるのは当たり前。それでも患者側の苦労を想像できない医師や看護師からは相変わらず、まるで患者側の努力が足りないような言葉を繰り返し言われたことに憤慨。たまらずに、以下のように言い返したと言います。 「すかさず専門家の名前を挙げて、『あの人にやってもらったんですけど、漏れました』。黙り込んだ相手にだめ押しした。『専門家がやっても漏れるんですから、慣れは関係ないですよね』」(本書より) 野上さんはやがて、がんの症状そのものよりも、がん治療に伴う他の要素にストレスを感じていたことに気づきます。たとえば、周囲からの善意のアドバイス―――もう十分に頑張っているのに「頑張ってください」と言われることなど―――にも複雑な思いを抱えたこともあったと言います。 「自分が闘っている相手は病気ではない」 「治療や仕事で関わる、決して悪意のない人たち。具体的には、その間でパターン化されてきた考え方や習慣こそ、自分を苦労させる敵ではないか」(本書より) 2018年12月末に亡くなるまで、自身を"取材"するかのように病床で書き続けられた本書は、最期まで冷徹な目線を失わずにがんと対峙した記者が心血を注いだ1冊と言えるでしょう。