BOOKSTAND

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『火のないところに煙は』――ネタバレ前に読んでほしい「ぞわっ」とする怪異話

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは、芦沢央著『火のないところに煙は』です。 ******* "新ミステリーの女王"とも称される芦沢さんの新作は、まるで本当の話のようで読後に「ぞわっ」とする5つの話とエピローグからなるホラー連作短編集です。 物語は、新潮社から神楽坂を舞台にした「怪談小説」の執筆依頼を受けた作家の「私」が、知人や仕事仲間から聞いた話を、連載小説にまとめていく形で進行していきます。 第一話の「染み」では8年前、大学時代の友人の紹介で出会った角田尚子の奇妙な話が展開されます。尚子は当時、結婚を考えていた銀行員男性と「よく当たる」と評判の"神楽坂の母"と呼ばれる占い師のもとを訪れます。 占い師は開口一番、結婚すれば「不幸になる」と断言。彼は今までないほど大声を出して激昂してしまい、その後も事あるごとに占い師の悪口を繰り返すばかり。そんな態度にウンザリした尚子は別れを切り出すと、彼は「別れるなら死んでやるからな」と脅迫。 やがて、彼は夜中に「今すぐ会いたい。会ってくれなきゃ死ぬ」と言いだし、尚子を呼びつけては、心無い言葉を浴びせる日々が続きました。ある日、耐えられなくなった尚子は、その呼び出しを無視してしまいます。彼はその日の夜、神楽坂で「事故死」を遂げたのでした。 話はそれだけでは終わりません。広告代理店で電車の中吊り広告枠をクライアントに売る仕事をしている尚子。彼女が担当したクライアントの広告だけに、「赤黒い染み」が付着している気味の悪い現象に悩まされます。しかも、その染みをルーペ越しで見ると、身の毛がよだつような"ある文字"で構成されていたことが発覚して......。 当時、出版社で働いていた「私」は、自分の担当した本の著者でオカルトライターの榊(さかき)桔平に、この一件について手がかりを得ようと話を持ち掛けます。榊は神楽坂の占い師を「あの人は、ヤバイ」とだけ警告。その意味、そして占い師をめぐる怪異の真相とは? 怪異話はホラーとはいえ、ミステリー要素も強いため、「フィクション」だと安心する人も多いでしょう。しかし、一見関係のなさそうな各話が、最後のエピローグで一つにつながったとき、「本当の話かもしれない...」と言い知れぬ恐怖に襲われることになるでしょう。ぜひ、ネタバレされる前に一気に読み進めることをおすすめします。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ひとつむぎの手』――医療ミステリー×ヒューマンドラマが織りなす極上エンタメ小説

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは知念実希人著『ひとつむぎの手』です。 ******* 大学病院を舞台に医師の葛藤や複雑な人間模様が描かれる本書。一般人が知りえない特殊な空間で繰り広げられる物語は、それだけで興味をそそられます。それも現役医師による作品だとしたらリアルそのもの。極上の医療ミステリーとヒューマンドラマを楽しめます。 主人公の平良祐介は純正会医科大学付属病院の心臓外科医。週2、3日しか家に帰れないハードワークは、30代半ばに差しかかった平良の体力を容赦なく削ります。その過酷さに1年で3人が退局し、医局では慢性的な人手不足に悩まされていました。 そんな中、医局で絶対的権力を握る赤石源一郎教授から呼び出され、同時に3人もの研修医の教育担当を命じられます。日常業務だけでもきつい状況のため、断ろうとした平良でしたが、赤石教授に暗に"ある条件提示"ともとれる言葉に、踏みとどまります。 条件とは、最低2人の研修医を医局入りに成功できれば、心臓の手術数が多く経験を積むことができる富士第一総合病院への出向が叶い、一流の心臓外科医として道が開かれる。しかし、失敗すれば心臓外科がない沖縄県の小さな病院に出向になり、これまでの努力がすべて水の泡になるものでした。平良はその提示を飲み、教育担当として邁進することに。 やってきた研修医は、赤石教授にひかれる郷野司、心臓再生に関心がある牧宗太、小児心臓外科に興味を持つ宇佐美麗子の個性が異なる3人。不器用ながらも各患者に合った治療をこなす平良に、研修医たちは次第に心を動かされていきます。平良の医師としての情熱はもちろん、研修医の心境変化や成長エピソードも必見です。 順調に事が運びだした矢先、医局を揺るがす大事件が起こります。各医局に赤石教授にまつわる「怪文書」が届いたのです。赤石教授が薬剤臨床試験の結果を改ざんした見返りに、賄賂を受け取っているという内容に衝撃が走ります。 平良は渦中の赤石教授から、犯人発見のあかつきに、またしても富士第一総合病院への出向検討をちらつかせられて、捜索依頼を受けることに。怪文書を送った犯人は一体誰なのか? そして平良は一流の心臓外科医になれるのか? 待ち受ける意外な結末とは......。 手に汗握る展開と心温まるエピソードの絶妙なバランスが織りなす物語は、最後まで一気読みできる面白さ。医療エンタメの新定番として、一読の価値ある作品といえそうです。

人情味あふれる「オネエ」助産師たちと出産に向き合う産婦人科医の成長物語

妊娠・出産をテーマにした近年の作品といえば、原作の漫画が後にドラマ化もされた『コウノドリ』や、70万人以上を動員したというドキュメンタリー映画『うまれる』などがあります。 この映画『うまれる』の監督である豪田トモさんが初の小説として執筆したのが本書『オネエ産婦人科』です。カバーと本文のキャラクターイラストを漫画『コウノドリ』の作者である鈴ノ木ユウさんが担当しています。 本書の主人公は産婦人科医師の橘継生(32歳)。「胎児の声が聞こえる」という特殊能力を持っていますが、以前勤めていた総合病院で担当患者が"産後うつ"で自殺してしまったことをきっかけにドロップアウトしてしまいます。心機一転、彼がやり直すこととなったのは、地方の小さなクリニック・尾音(おね)産婦人科。ここは人情味溢れる「オネエ」の助産師や、筋肉マニアでノリの良いゲイの院長、男性だったとは思えない美人心理士など、さまざまなジェンダーかつ強烈で愛すべき個性をもった人たちが働いている、通称「オネエ産婦人科」と呼ばれてるクリニックだったのです......! 最初は思いもよらぬ環境にショックを受ける継生でしたが、こうした仲間とともにお産に向き合う中で、継生も自身が抱えたトラウマを乗り越え、医師として、人間として育っていくという成長物語にもなっています。 働いている人も個性に溢れていますが、ここでのお産もとても個性的。たとえば分娩台でいきむ妊婦から少し離れたところでサーフボードの上で波乗りをしているかのようなポーズをとる夫。これは陣痛の波に奥さんと一緒に乗りたいというサーファー夫婦のバースプランを叶えたものだそう。ほかにも、精神的サポートを提供するために「よりそいケア」と呼ばれるカウンセリングをおこなっていたり、赤ちゃんが生まれるとアカペラ部と呼ばれるスタッフたちがバースデーソングを歌ったり。大病院ではむずかしい個人病院ならではの独自の工夫やサービスが取り入れられています。これから出産する人は「こんな病院で産みたい!」、出産経験がある人は「こんな病院で産みたかった!」と思う人も多いんじゃないでしょうか。 私たちは何においても「フツー」であることを求めがちです。妊娠・出産においてもそうだし、育児においても、セクシャリティーや生き方においても常に「人と違っていないか?」を判断基準にしがちに感じます。そんな私たちにこの本は常に「フツーって何?」と問いかけ、「みんな違っていいんだよ」とやさしく寄り添ってくれるかのよう。サブタイトルに「あなたがあなたらしく生きること」とありますが、多様性を認め、受け入れてくれるオネエ産婦人科はもしかしたら日本でいちばんあたたかな場所といえるかも。このクリニックで繰り広げられる命と家族の物語に、皆さんもきっとたくさん笑ってホロリと泣かされることでしょう。 最後に。本書を読んでいると、脳内で映像としてとても浮かびやすいです。それぞれのキャラクターがイラストで紹介されているというのもありますが、作者の豪田さんによると「のちに映像化するための原作」というイメージでも書いたとのこと。いずれドラマや映画になってもおかしくない娯楽小説としてもじゅうぶん楽しめるので、ぜひ大勢の方に手にとってもらいたい一冊です。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ひと』――人生を好転させるには「ひと」が不可欠と教えてくれる物語

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは小野寺史宜著『ひと』です。 ******* 人と人との関係が希薄になりつつある今、誰しもが孤立する可能性を抱えています。そんな社会風潮にあるだけに、本書から改めて人は一人では生きられないこと、そして支え合って生きる大切さをこれでもかと痛感させられる作品です。 主人公の柏木聖輔は鳥取県出身の20歳、高2のときに父を亡くして進学をあきらめかけたものの、母親からの後押しで上京。柏木は東京・江東区の南砂町でアパートを借り、法政大学に通い、軽音サークルに所属しながらアルバイトをこなす日常を過ごしていました。 しかし、就職活動が迫る大学3年時、鳥取で暮らす母が急逝すると状況は一変。親戚はおらず天涯孤独の身となり、大学は迷うことなく中退し音楽もやめてしまいます。金銭的事情から、どうにかして職を探すことを迫られます。 そうした中、自宅近くの銀座砂町商店街にある総菜屋で、ラスト1個のコロッケを目の前で買われてしまい、手持ちのお金では他の商品は買えず途方に暮れていると、店主の田野倉さんの好意でメンチカツを負けてもらう優しさに触れます。その瞬間、アルバイト募集中の張り紙が視界に入った柏木は、思わず「働かせてください」と口にしていました。 そのとっさの決断は、田野倉さんが声をかけてくれたことが、柏木にとって大きいことだったから。なぜなら、柏木は「久しぶりに人としゃべった」からであり、「しゃべろうと思わなければ誰ともしゃべらずにいられる。独りになるというのは、要するにそういうことだ。(中略)それはこわいことだ。」と身をもって感じていた矢先のことだったからです。 どん底だった柏木の人生が、総菜屋で働き始め、店主夫妻や優しい先輩たち、そして商店街の人々と関わっていくことで、"ある夢"を抱けるほど徐々に好転していきます。 一方で気になる存在も。地元の同級生で首都大学東京に通う井崎青葉が偶然、客として来店し思わぬ再会を果たします。次第に柏木の中でその存在が大きくなる中、青葉の元カレで慶應大学に通い有名企業に内定を決めた高瀬涼が立ちはだかり......。 柏木は悲観も楽観もせずに今を懸命に生きています。その姿にきっと心打たれるはず。人は一人になったとき、「人の力」がキーになることを、作品全体を通して感じざるを得ません。特に最終章ラスト1行の力強い柏木の言葉は必見です。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『熱帯』――最後まで読んだ人間がいない「幻の本」をめぐる冒険

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは森見登美彦著『熱帯』です。 ******* 森見登美彦さんといえば、『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』など、京都を舞台にした独特なファンタジー色が強い作風。本書もそんな「森見ワールド」を期待している読書を裏切らない1冊になっています。 物語は小説を書きあぐねている作家の森見さん自身が、謎めいた本との出会いを回想するシーンから始まります。大学時代に古書店で購入したその本の名は『熱帯』で、佐山尚一(さやましょういち)という人物が書いた本でした。 冒頭には「汝にかかわりなきことを語るなかれ しからずんば汝は好まざることを聞くならん」と意味深な警告文。その内容は、推理小説、恋愛小説、歴史小説、SF、私小説、ファンタジーのいずれも当てはまらない「なんだかよくわからない小説」だというのです。 森見さんは読み進めていくうちに、物語の結末が気になるにもかかわらず、不思議なことに読むスピードが遅くなることに気づきます。それでも半分ほど読み終わったときに、『熱帯』との突然の別れがやってきます。枕元に置いたはずの『熱帯』が、目を覚ますとこつ然と消えていたのです。当初は簡単に見つかると高を括っていたものの、どこを探しても一向に見つからず......。なんとそれは"幻の本"だったのです。 16年後、森見さんはかつての同僚とともに、謎を抱えた本を持ち寄って語り合う「沈黙読書会」なる奇妙な催しに参加します。参加者の中に、『熱帯』を持っている女性を発見し、森見さんは最後まで読んでいないので、読ませてほしいと懇願。しかし、返ってきたのは「この本を最後まで読んだ人間はいないんです」という意外な言葉でした。彼女は言います。 「ここへこの本を持ってきた理由、お分かりですよね? この世界の中心には謎がある。『熱帯』はその謎にかかわっている」(本書より) 一方そのころ、叔父の鉄道模型店を手伝う白石さんは、常連客で『熱帯』を失くしたという池内氏と出会います。実は白石さんも『熱帯』を読み終わらず紛失していたという共通点が判明。池内氏は本の秘密を解き明かすべく集結した「学団」への参加を促しますが、メンバーにある事件が起きてしまい......。さらに、白石さんが『熱帯』を購入した神出鬼没の古本屋台「暴夜(アラビヤ)書房」の存在も謎を呼ぶばかり。 果たして『熱帯』とは何なのか? 500ページ超の大作の末に行きつく謎の源流とは? あなたもその謎を追いかけてみてはいかがでしょうか。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『そして、バトンは渡された』――父3人、母2人いる女子高生の"不幸ではない"物語

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは瀬尾まいこ著『そして、バトンは渡された』です。 ******* 著者の瀬尾まいこさんは、家族愛をテーマにした作品が多く、家族小説の名手として知られています。本作では、子ども視点から血のつながらない親の愛情と絆が繊細に描写されており、家族とは何か、親とは何かを考えさせられる一冊です。 主人公の森宮優子は、父親が3人、母親が2人おり、家族の形態は17年間で7回もかわっている女子高生。生みの母親は3歳のときに死別。現在の森宮の苗字も水戸、田中、泉ヶ原を経て4つ目という経歴の持ち主......。このプロフィールを見ただけで、さぞかし複雑な家庭環境で、壮絶な暮らしぶりをしてきたと読者の多くが想像することでしょう。 ところが、当の本人は「困った。全然不幸ではないのだ」とひょうひょうとしています。現在、優子は一緒に暮らしている東大卒で一流企業に勤める父親の森宮さんに、「次に結婚するとしたら、意地悪な人としてくれないかな」と注文をつけるほど。言いかえれば、優子の幸福は、"いい人"に囲まれて育ってきた賜物でもあったのです。 物語では、そんな優子が継母・継父にとってどんな存在なのか、彼らの会話からよく知ることができます。例えば、 「優子ちゃんの母親になって明日が二つになった。(中略)親になるって、未来が二倍以上になることだよって。明日が二つにできるなんて、すごいと思わない?」 「優子ちゃんがやってきて、自分じゃない誰かのために毎日を費やすのって、こんなに意味をもたらしてくれるものなんだって知った」(いずれも本書より) こうした会話をはじめ、親になることで自分より大切なものができた喜びが、物語の随所で描かれています。それぞれの血のつながりがない親たちが、優子にどう愛情を注ぐのか、そして優子は何を思い育っていくのか、その過程を知るほどに心揺さぶられること必至です。 一方で、瀬尾作品のもう一つの特長である文学版「飯テロ」とも呼べる"おいしそうな食事描写"も健在。SNSに投稿される料理写真で、食欲がかきたてられる人も多いと思いますが、本書では森宮さんの餃子、ドライカレー、かつ丼、オムレツなど数々の得意料理が登場し、2人で楽しそうに食べるシーンが多数登場します。物語を引き立たせる重要な描写とはいえ、飯テロを警戒するなら、空腹時や深夜に読むことは控えるべきかも? 現実世界では、実の親による虐待が後を絶たない昨今ですが、本作のように血のつながりがなくても、確かな絆を育めるのは救いであり、希望といえるのかもしれません。心温まるストーリーとおいしい食事が好きな人は、ぜひとも手にとることをおすすめします。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『さざなみのよる』――小泉今日子が演じたナスミに焦点をあてたスピンオフ作品

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは木皿泉著『さざなみのよる』です。 ******* 木皿泉はドラマ「野ブタ。をプロデュース」「Q10」など心温まる作品を手掛けてきた、和泉務さんと妻鹿年季子さんによる脚本家ユニット。本作は一人の女性の死によって、家族や知人にもたらされた影響が描かれていますが、そこから大切な人の「死」だけでなく自らの「生き方」を考えさせてくれる一作です。 本作を語るうえで知っておきたいのが、2016年と2017年に放送されたドラマ「富士ファミリー」(NHK)。富士山のふもとのコンビニとは名ばかりの店「富士ファミリー」を舞台に、その店主の笑子バアさん(片桐はいり)や、美人三姉妹の長女・小国鷹子(薬師丸ひろ子)、次女・ナスミ(小泉今日子)、三女・月美(美村里江)たちの日常を描いた作品です。 ドラマでは"幽霊"としての登場で、すでに死後だったナスミ。本作では、そんな彼女の死の直前と、ドラマのその後が描かれています。末期がんで43歳の若さでこの世を去ったナスミはどんな人物だったのか。家族や親族、同級生などの各視点から連作短編という構成をとり、14のエピソードで綴られます。 例えば「第3話」で描かれるのは、ナスミの危篤の知らせを受けたときの月美の複雑な心情。笑子バアさんから教わった呪文のような言葉「おんばざらだるまきりくそわか」にまつわるナスミとのやりとりが語られます。 月美は、この呪文の意味を「生きとし生けるものが幸せでありますように」だとナスミに教えると、「私の嫌いなヤツも幸せになるわけ?」と不満気な様子。しかし、ナスミは次第にとりあえず口にすると「楽になる」と、月美に呪文の使用を勧めるようになります。月美も試してみるものの、ナスミの病状が悪化して助からないとわかると、唱える意味を見失います。 「自分がその立場なら、自分だけそんな病気になってしまって、幸せだと思えるはずがない。自分なら、ただただ命が終わるのが恐ろしくて、あれもすればよかった、これもやりたかったという後悔が次から次へと吹き出してきて、とても落ち着いていられない」と悲観的な感情に支配されるようになります。 そんな矢先、ナスミが「バカだなぁ」と笑いながら、その呪文の"彼女らしい解釈"を口にした記憶がよぎります。ナスミが伝えたかった真意をくみ取った月美は、彼女の死を受け入れることができたのです。 ナスミの死は、周囲の人々に自らの思考や生き方に変化をもたらします。それはタイトル通り"さざなみ"のように静かではありますが、心を揺さぶる確かなもの。あなたもナスミから、生きるとはどういうことなのかを学び取ってみてはいかがでしょうか。

蝶々の舞う世界で――マシュー・チョジック『マシューの見てきた世界 人生に退屈しないためのとっておきの21話』

僕はとあるシンポジウムのあとに行われた懇親会で、彼のスマホを渡されて「はーい。チーズ」と言いながら撮影ボタンを連写していた。被写体はそのシンポジウムで議題でもあり登壇者のひとりでもあった小説家の古川日出男さんと、このスマホの持ち主のたぶんアメリカ人の男性だった。彼は見ていてこちらが心地よくなるとびきりのスマイルで古川さんと一緒に記念撮影をした。僕は自分の名刺を渡して、彼にも挨拶してもらって名前を聞いたはずだが、いまいちはっきりしていなかったため、撮影しながらこの人は出版業界の翻訳の人とか、海外からもこのシンポジウムに登壇する翻訳者や大学の先生も来ていたから、その界隈の人なのだろうと勝手に思っていた。翌日あたりに彼からツイッターでフォローされて、マシュー・チョジックという名前で、テレビやラジオにも出てタレント活動をしながら、大学の講師をしつつ出版社も経営している多才な人だと知った。 というのがこの『マシューの見てきた世界 人生に退屈しないためのとっておきの21話』(以下『マシューの見てきた世界))の著者であるマシューさんとの出会いだった。偶然だがいくつか知り合いの共通点があった。この本の帯コメントを書いている園子温監督や、シンポジウムにも登壇されていた柴田元幸さん、あいにくニコラス・ケイジさんと僕は知り合いではないのだが、マシューさんが出演していたNHKラジオ『英語で読む村上春樹』には、園さんのスタッフ「アンカーズ」だった友人が関わっていた、という風に。そして、最初にお会いしたきっかけである古川日出男さん、と勝手に親近感がわいた。実はこのエッセー集を読むきっかけは、知り合いがいて親近感を持ったことだけではなかった。『マシューの見てきた世界』がPヴァインの「ele-king books」というレーベルから刊行されているということも大きかった。 去年『アンダー・ザ・シルバーレイク』という映画を三回映画館に観に行った。内容は都市伝説を扱ったものであり、僕としてはドンピシャだったのだ。そこから連想ゲームが起きた。これを日本でやるなら青山と赤坂を舞台にして、映画同様に日本の芸能史や音楽業界なんかを持ち出して、ヒントや暗号が音楽や映画なんかに潜ませてあるという設定はどうだろうか。例えば、阿久悠の歌詞だとか。主人公が謎を解決するために訪ねる場所には、このミレニアムが始まった時に鳴り響いていたレディオヘッドのアルバム『Kid A』のポスターを見かけることになるというイメージ。 『Kid A』にはもうひとつ双子の兄弟のようなアルバム『Amnesiac』があって、双生児的な世界観というニュアンスが感じられる。双子的な世界、もうひとつの可能性世界という意味ではアメリカのSF作家、フィリップ・K・ディックの小説がある。ディックには双子の妹がいたが、生まれてすぐに亡くなってしまった。彼の小説はネット社会やSNSが当たり前になる世界を予見しているような、ひとりの肉体の中に様々な人格(いくつものアカウントを使い分けるように)があり、個人とは、向き合う世界や人に対して分裂症のように、あるいは多重人格のように世界に接していくことになる予言のように、読めなくもないのだ。 それから『Kid A』と『Amnesiac』を十数年ぶりに改めて聴き始めた。21世紀が来た頃に聴いていた時よりも新鮮でありながらより素晴らしいアルバムに感じられた。きっと、僕自身が変わったこともあるのだろう。そして、世界中で大きな災害が至るところで起きていたし(「氷河期が来るぞ」という歌詞を想起させる)、経済運動も強者や富む者がより豊かになるようにシフトしているからだろう。発売当時はどこか怖さがあった。しかし、現実世界で僕たちはそれを当然のものとして受け入れながら生きてきたからか、鈍感になったのか。それでも音楽は音楽として鳴り響いて、聴き手である僕の身体を揺らしていく。今の自分の感覚と彼らの鳴らす音は以前よりも非常によりシンクロできるものになっていた。何度も何度も聴いた。 マーヴィン・リン著『レディオヘッド/キッドA』という本が「ele-king books」から刊行されていたので読んだ。そして、それから数日後に同じレーベルから出たマーク・フィッシャー著『わが人生の幽霊たちーーうつ病、憑在論、失われた未来』(以下『わが人生の幽霊たち』)という本を書店で棚差しになっているのを発見した。タイトルに惹かれた。このレーベルの書籍には背表紙の部分に「ele-king books」のロゴがあるから、ああ、『レディオヘッド/キッドA』と同じところからだと思った。 すぐには買わずに、後日違う書店で購入する際に著者のマーク・フィッシャーの前作にあたる本『資本主義リアリズム』も一緒に購入した。こちらの本の装丁はレディオヘッド『Hail to the Thief』とそっくりなので、前に何度も見ていて記憶に残っていた。順番通りに『資本主義リアリズム』を読み始めた。そこに書かれていたもので僕がこの10年ぐらいずっと疑問に思っていたことが解けたような気がした。 「当初の見た目(そして希望)とは裏腹に、資本主義リアリズムは、二〇〇八年の信用恐慌によって弱体化されたのではない。(中略)二〇〇八年にたしかに崩壊したのは、一九七〇年代以来、資本蓄積が隠れ蓑にしていたイデオロギー的枠組みである。銀行救済の後、新自由主義はいかなる意味でも信用(クレジット)を失った。しかしこれは、新自由主義が一夜にして消えたということではない。むしろ反対に、その前提は依然として政治経済を席巻するのだが、それはもはや、確固たる促進力をもつイデオロギー的プロジェクトの一環ではなく、惰性的な死に損ないの欠陥(default)として、そこに存在し続けるのだ。」 という箇所を読んで、全世界的に「死に損ないの欠陥」が存在し続けるメタファとしてゾンビ映画やゾンビを題材としたものがミレニアム以降に作られて全世界的にヒットしたのだと僕には思えた。 漫画『アイアムヒーロー』や韓国映画『新感染』もだが、去年は『カメラを止めるな!』のモチーフがゾンビだったこと、そこで描かれるゾンビは現在の社会における信用(クレジット)を失った新自由主義の成れの果てなのかもしれない、と。 『わが人生の幽霊たち』と同じ「ele-king books」から『マシューの見てきた世界』が出ると知ったのは、マシューさんのツイートだったように思う。このエッセーを読むと、彼が出会う人との関係性においてユーモアを忘れずに、人生をたのしんでいることが伝わってくる。それは前述したようなゾンビが蔓延する世界とは真逆なものだろう。 グローバル経済や新自由主義が拡大していけば、個人はより国境や境界線なんかを越えて、より自由にもっと幅広く枠組みなんかを無視して世界中の人と交流していけるはずだった。だが、実際の世界ではそうできない人たちの怨念のようなものが吹き溜まりになって、いろんな悪意や不満がSNSをはじめとして暴発しているように思える。差別主義者が台頭するのはそれも関係しているはずだ。 マシューさんの生き生きとした、国も飛び越えていろんな人と交流する姿は羨ましくもあり、とても読んでいてたのしい気分になる。彼の人との関わり方は、僕らがどこかで期待している、なりたいと願っている人と人との付き合い方のように思えてくる。そこには人への興味と信頼、そして彼の他者への愛と希望があるからだろう。 日本に住んでいる時の視線、世界中を旅したりする時の視線。それらはアメリカ人である彼の視線ではあるけど、当然ながらマシュー・チョジックという個人のものだ。21の物語は彼が体験した日常を綴っている。読んでいると気持ちがあたたかくなってくるのは、彼の人柄があふれでているからだろう、その世界への関わり方と視線が。世界から見た日本、日本から見た世界、どこに立場や足場を置くかで見え方は当然ながら変わってくる。常識も非常識に反転する。当たり前だと思ったことは当たり前ではなくなる世界がある。 マシューさんが出演しているテレビ番組『世界まる見え!テレビ特捜部』でのトレードマークのような蝶ネクタイ。その蝶ネクタイがほんとうの蝶々になって日常をさまざまな角度から捉えていく。そこには現実への興味と自分ではない人たちへの尽きない希望があるのだろう。 蝶々は反転する世界をひらひらとたのしそうに舞いながら、時折花の蜜を吸いにやってくる。その花はいろんな種類があって、味も花びらの色も違う。吸っているとその周辺でちょっとした事件が起きる。蝶々が羽ばたくと舞う鱗粉の鮮やかさのような21話をおたのしみあれ。 文/碇本学(Twitter : @mamaview)

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ある男』――愛した人の過去が偽物だったとしたら?

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは平野啓一郎著『ある男』です。 ******* 愛した人の過去が"偽物"だったとき、自分の愛という感情が"本物"といえる自信はあるか――。平野啓一郎さんの新作小説は、そんな愛にとって過去とは何なのかを問う作品です。 里枝は前夫との長男を引き取り、14年ぶりに戻った故郷の宮崎で大祐と出会い再婚。新たに女の子を授かり家族4人で幸せに暮らしていました。しかし、林業に従事する大祐は、39歳の若さで伐採した木の下敷きになりこの世を去りました。 大祐が宮崎にやってきたのは35歳のとき。未経験で林業に携わり社長が敬服するほど生真面目に働く好青年でした。その素性を詳しく知る者はいなかったものの、地元に根付く文房具店の一人娘である里枝と結婚したことから、過去を詮索する者はいませんでした。 大祐は生前、里枝には自分の素性について「群馬県の伊香保温泉にあるとある旅館の次男坊」と打ち明けていました。家族との間に確執を抱えていたといい、万一のときは「群馬の家族には絶対に連絡しないでほしい、死んでからも決して関わってはいけない」と聞かされていましたが、里枝は一周忌を迎えたとき、その忠告を破ってしまいます。 物語は里枝の知らせを聞き、大祐の兄である恭一が宮崎を訪れてから急展開を迎えます。大祐の遺影を見た恭一は、「どなたですか?」と耳を疑うような言葉を発したのです。里枝が愛した大祐という男性は、"大祐になりすました誰か"だったのです。 里枝の前夫との裁判の縁で、弁護士の木戸章良(あきら)が、その「ある男」の過去について調査を開始します。すると、「谷口大祐」は偽名ではなく戸籍上に存在し、彼が語った過去も事実だったことが判明。一体どういうことなのでしょうか。木戸は自問します。 「現在、誰かを愛し得るのは、その人をそのようにした過去のお陰だ。(中略)けれども、人に語られるのは、その過去のすべてではないし、意図的かどうかはともかく、言葉で説明された過去は、過去そのものじゃない。それが、"真実の過去"と異なっていたなら、その愛は間違っているものだろうか?」(本書より) 「ある男」とは何者なのか、ミステリータッチでその真相が描かれます。"真実の過去"にたどり着いたとき、それでも人は変わらず愛することができるのでしょうか。愛に過去は必要なのかを考えさせられる一読の価値ある作品です。

ノンフィクションを読むようになって海外の面白さに気づいた------アノヒトの読書遍歴:カルロス矢吹さん(前編)

ノンフィクション作家として活動するカルロス矢吹さん。大学在学中に、海外の音楽フェスティバルでスタッフとして働いたことをきっかけに、日本と海外を往復しながら執筆活動を行っています。これまで、世界を題材とした様々な著書を手掛け、2014年には地中海に浮かぶ島をモチーフにした『のんびりイビサ』、2015年には『北朝鮮ポップスの世界』を執筆。今年1月には『アフター1964東京オリンピック』を上梓しました。そんなカルロスさんは、普段はどんな本を読んでいるのでしょうか。日頃の読書生活について伺いました。

特集special feature

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『愛なき世界』――「葉っぱラブ」リケジョに恋する男性の片思いは成就する?

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは三浦しをん著『愛なき世界』です。 ******* 『舟を編む』『風が強く吹いている』など、私たちに専門的分野の知られざる世界や、夢に向かって一生懸命になる大切さを教えてくれる三浦しをん作品。本書『愛なき世界』もまた、そうしたエッセンスが詰まったステキな小説です。 今回、描かれるのは「植物学の研究」と「愛」。東京・文京区にあるT大学のそばに店を構える洋食屋「円福亭」で働く見習い料理人・藤丸陽太とT大学の生物科学研究室との交流から、植物学や研究に熱中する研究者たちの姿が描かれます。殺し屋のような見た目の教授や、イモにゾッコンの老教授など個性的キャラクターも物語を引き立たせます。 物語は客として来たT大学教授の松田が、円福亭に研究室へのデリバリーを頼むことから動き出します。配達先で藤丸は、自分より少し年上、20歳半ばくらいの女性大学院生・本村と出会い、大きく心を揺さぶられます。 本村は黒髪を一つに束ねた髪型に、Tシャツにジーンズにゴム草履という飾り気のない出で立ち。Tシャツは「かわいい」という理由で、葉っぱの表皮にある穴「気孔(きこう)」をプリントするほどの熱の入りよう。それもそのはず、研究室では光合成のメカニズムを研究しており、その対象は「葉っぱ」、さらに彼女の研究対象は「シロイヌナズナ」。 本村は藤丸が食事を配達する度に、楽しそうに葉っぱについて語ったり、ときには実験にも参加させるほど仲を深めていきます。そんな植物を愛する本村に、藤丸は恋をしてしまいます。とはいえ、彼女は植物をこよなく愛する女性で一筋縄にはいかない様子。 「植物には、脳も神経もありません。つまり、思考も感情もない。人間が言うところの『愛』という概念がないのです。それでも旺盛に繁殖し、多様な形態を持ち、環境に適応して、地球のあちこちで生きている。(中略)だから私は植物学を選びました。愛のない世界を生きる植物の研究に、すべてを捧げると決めています」(本書より) 作中には、多くの専門的な実験風景も出てきますが、植物学の知識がない人にもわかりやすく書かれており、読者を置いてきぼりにしないのはさすがの一言。果たして藤丸の想いは成就するのか、本書を手に取り恋の結末を確かめてみませんか?

AFTER HOURS――橋本倫史『ドライブイン探訪』

「ロードサイドの風景から戦後のあゆみが見えてくる」とその帯には書かれている。 書籍のタイトルは『ドライブイン探訪』とあり、装丁に使われているドライブインの写真はどこか懐かしいと感じてしまう。でも、この場所のことは知らないのに。なぜかノスタルジーを感じてしまう。どうしてなんだろう。知らない町の、知らない建物の、知らない誰かの、知らない生活の一部、の欠片に惹きつけられてしまう。 『ドライブイン探訪』の著者である橋本倫史さんは1982年生まれの広島県出身のライターであり、この書籍はそもそも彼が自主出版していたリトルプレス『月刊ドライブイン』全12号をもとにして生まれたものだ。橋本さん自身が一人で企画、取材、制作を手がけたものが、筑摩書房から声がかかり一冊にまとまり今回刊行された。リトルプレスの時にも全国の書店員から注目を浴びていたが、商業出版されれば全国の書店にも届くことになる。その際に運搬するのは当然ながらトラックだ。全国のドライブインを取材してまとまった一冊が、その道を辿るであろうトラックで運ばれていく。そのことを想像すると不思議だけど、嬉しい気持ちになっている自分がいた。 戦後になって流通網を整えるために全国で道路が繋がり、日本という国の血流のように全国各地に広がっていった。交通設備が整い、自家用車が一家に一台という時代が来ると、好景気もあって「観光」も盛んになっていった。自家用車で、あるいは観光バスで、高度成長期には大型トラックが全国を駆け巡るようになった。当然ながら、その車が行き交う道路沿いには様々な施設ができることになった。その中でも、食事もできるドライブインは全国のロードサイドにたくさんできた。 新しい時代への期待で商機を見出してドライブインを始めた人もいれば、親族から譲られた土地でなんとなく商売を始めた人もいる。ドライブインの数だけ様々な始まりの経緯がある。そして、現在その多くは潰れてしまっている。時代が変わったからというのがいちばん大きな要因だと言えるだろう。 戦後から74年が経ち、第二次世界大戦で敗戦国になった日本は経済成長を果たし、復興のシンボルとして東京オリンピックを開催して復活を全世界にアピールして先進国になった。そして、「平成」が終わる現在ではアジアにおいてももはや裕福な国ではなくなってしまっている。つまり経済発展はとうの昔に終わっている。かつてそれを支えたのは全国津々浦々に大量生産した均一な商品を運ぶための道路網と車だった。戦後の日本社会を代表する大企業がTOYOTAやHONDAであったのはそのためだ。 20世紀は映像と自動車の世紀だった。そして、21世紀の現在においてはそれらの産業は急速に影響力や経済力を失っている。二度目の東京オリンピックを開催して、かつての幻影を追いかけようとする人たちは現実を見たくない人たちなのだろう。彼らはいまだにロードサイドにできた廃墟を見てみないふりをし続けている。 全国津々浦々のドライブインを橋本さんが訪ねて、お店をやっている方々に話を聞いているこの一冊の中には、ドライブインが隆盛した頃の日本がどんな時代だったのかを教えてくれる。それは「激動」の時代であり、大きな変化が押し寄せてきて、新しい予感に満ち溢れていた。 お店の人に話を聞く橋本さんはできるだけ自分の感情や思いは除いて、店主たちの話を示していく。それはドライブインの歴史であり、そこに居た、居る人の個人史であり、同時にその町の歴史であり、戦後日本社会のあゆみだった。それぞれのドライブインができた経緯から、その店主たちの個人史に話が及んでいく。橋本さんは彼らにそんな話をしてもらえるほどに信用されたのだと思うし、彼らもそんなことを誰かにきちんと聞かれずに淡々と何十年もお店を続けていたのかもしれない。 多くのドライブインはかつてのように観光バスで訪れる人が減ったり交通量の変化だったり、あるいは新しくできた道路によってかつてのような賑わいや忙しさはなくなっている。昔のように観光客は少なくなったが、地元の人に愛されるお店として経営を続けているお店も何件も登場している。そして、どの業種にも現在の日本では言えることだが、後継者問題というものもあり、この本で紹介されているドライブインが何年も先に残っているとは言えないという状況がある。 橋本さんが取材を開始してから、前に行ったことのあるドライブインで話を聞かせてもらおうと考えていたら、そのドライブインがすでに閉店していて話が聞けなかったというケースも何件かあったようだ。だから、今話を聞かなければならないと思った橋本さんの熱意を感じた店主の方々は、店の歴史と自分自身について彼に語ったのだろう。この本に取材して書き留められたドライブインは、その土地の記憶であり、その町の経過であり、そして、ひとりの人間の生き様や人生そのものが収められている。橋本さんが感じたその声色や、店内の匂いや経年変化したもの、そこから見える景色や通り過ぎる車のライト、あるいは雪や川や海の自然の織りなす音と時間による光の変化、が記録されている。きっと、ドライブインとそこで働いている人たちの歴史を感じるから、あたたかさとノスタルジーを読んでいて感じたのだろう。 書き留められた言葉たちは、ドライブインの店主の方々の人生の言葉たちは、この一冊に綴られたことによって残っていくだろう。いつかそのドライブインが消えても、きっと、きっと。 文/碇本学(Twitter : @mamaview)

妻の地雷ポイントを踏まないために... 夫婦の"なぜ?"を行動心理コンサルタントが徹底解説

夫婦といってもそもそもは血のつながっていない赤の他人。そのうえ、男と女は行動も思考もちがう別の生き物。――とくれば、はなから分かり合えるほうが不思議なのかもしれません。常日頃からなぜ妻が怒るのか理解できない、妻の地雷ポイントがわからない、という男性は世の中に多いのではないでしょうか。 妻の地雷の具体例やその理由、さらに解決方法まで、行動心理コンサルタントの鶴田豊和さんがわかりやすく解説してくれるのが本書『"妻の地雷"を踏まない本』です。夫婦で読めばきっと「あ、ウチだけじゃなかった!」と笑って仲良くなれるはず! たとえば、妻側の愚痴として頻出するのが「明らかに体調が悪いときに、『夕飯どうするの?』と聞いてくる」という問題。「よく口に出して言ってる」「これのどこが悪いの?」と思った男性は危険です! なぜなら女性は「こんなときまで食事の準備をさせるの?」「食事の心配より、私のからだを心配してほしい」と思い、怒りがわくからです。 この原因について、鶴田さんは「夫が妻のシンキングコストを低く見積もりがち」だと指摘します。「考える」という行為には結構な時間と労力が必要ですが、夕飯の準備でいちばん大変なのは「メニューを考える工程」ともいわれていることから、「そのときのシンキングコストは、ひょっとすると上司から『取引先の社長の接待をするから、セッティングを頼む』と言われた時と同程度のものかもしれません」と解説。これなら夕飯の準備がどのぐらいのストレスレベルなのか男性側も想像しやすいですね。 また、妻の中には夕食のメニューも完全に任せられるより、少しでもシンキングコストを節約するために一緒に考えてほしいと思う人もいる。だから、よりによって体調が悪いときに「夕飯どうする?」と夫が聞いてきたら「こんなときまで考えることを丸投げされるわけ?」と思い、怒りがわいてしまうというポイントも加えています。 解決法としては「夫は本来口に出して言わないようなことも、きちんと言葉に出して伝えたほうが良い」としています。料理を作れない状況は百も承知であることを、「何か買ってこようか? それとも簡単にできるものを何か作ろうか?」と聞いてみるといったふうに。 ほかにも「パソコンでプログラミングができるのに、洗濯機は使えない」「たまの妻だけの外出。『何時に帰ってくるの?』と聞く」「『専業主婦=楽』という夫の言動」「ろくに人の話を聞いていない」など妻の地雷例が盛りだくさん。4コマ漫画も付いているので気負わずに読むことができます。 読んでいて感じたのは、夫側だってわざわざ不快にさせたいだなんて思っておらず、悪気はないわけなのですよね。であれば、妻の地雷を踏んでしまうのはお互いにとって残念なこと。言動次第で地雷を回避でき、夫婦関係が円滑に行くのであれば、本書のアドバイスを試してみる価値はあるかもしれません。お互いの理解を深めるために、夫側も妻側も一読してみてはいかがでしょうか。

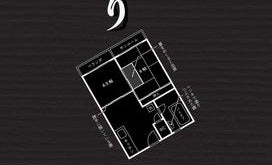

事件が起きたから幽霊が出るわけじゃない!? ワケあり物件にまつわる不思議な話

前の住人が自殺・殺人・孤独死・事故などで死んでいる部屋や家のことを指す「事故物件」。普通だったらできれば避けて通りたい物件ではないかと思いますが、そんなワケあり物件を転々としている人がいます。それが松竹芸能所属のピン芸人、松原タニシさん。 きっかけは"事故物件で幽霊を撮影できたらギャラがもらえる"というテレビ番組の企画だったそうですが、それにはじまり大阪、千葉、東京などこれまで6軒の事故物件に住んできたそうです。 本書『事故物件怪談 恐い間取り』は松原さんが生活してきた事故物件での体験談、実際に事故物件に住んでいた人に取材した話、さらには心霊スポットや怪奇現象が起きる"ある意味"事故物件な場所での出来事などを間取り付きで紹介している一冊。小説や映画などフィクションのホラーも怖いものですが、本書の恐ろしさはなんといっても「住む」という私たちの生活に根差したところにある実話だという点ではないでしょうか。 とくに第一章の「僕と事故物件」は実際に松原さんが住んだ事故物件について書かれており、不気味さや不可思議さがリアルさをともなって伝わってきてしみじみ怖い......! たとえば最初に住んだ、過去に凶悪な殺人事件があったという大阪のマンション。事件は4階で起きたというのに、なぜか1階のフロアが事件後にすべてぶち抜かれ、住人の誰ひとりも自転車を停めていない駐輪場になっているといいます。松原さんの部屋は6階になりましたが、住み始めてからというもの、ニット帽の男性の幽霊(?)を目撃したり、記録のために録画していた映像にオーブが映り込んだり、マンションの前でひき逃げ被害に遭ったりと尋常じゃない事態に。ページをめくりながら「やはりこれは殺人事件の因縁が......?」と思ったものの、そこには予想を上回る驚きと恐怖が待っていました。偶然、同じマンションに昔住んでいたという男性と知り合った松原さん。彼は松原さんがひき逃げに遭ったのと同じ季節に三年連続でひき逃げに遭っており、引っ越してからある日、テレビのニュースを見てそのマンションで殺人事件が起きたことを知ります。つまり、殺人事件の前から奇妙な現象は起きており、「事件が起きたから幽霊が出る」わけではなく、元々"何か"がある場所なのだと考えられるというわけです。 "何か"とは何なのか、ニット帽の男性は誰なのか、なぜ1階が突然駐輪場にされたのか、そこに明瞭なオチも説明もありません。でも、この釈然としないモヤモヤ感がまた実話らしくて恐怖を誘われます。 松原さんは本書の「はじめに」で、「事故物件で起きる不可解な現象がいったい何を意味するのかいまだにわかりませんが、"死"を身近に感じる事故物件に住むことで、奇しくも僕は"生きる"ことについてより考えさせられたのでした」と書いています。本書を読んでも(読んだらなおさら)事故物件に住みたいなんて思えないかもしれませんが、松原さんの体験を疑似体験することで、皆さんも生きている実感を得ることはできるかもしれません。ただし、自宅でひとりで夜中に読むのはそうとうこたえますのでご注意を!

それぞれの生きるスピードと向かう場所へ 絲山秋子『夢も見ずに眠った。』

会ったこともない人を信用できる人だと思ったことはあるだろうか。普通の人間関係ではそれはあまり起こりえない事柄だ。しかし、創作や表現をしている人や、国境を越えて私的なことではなく公共の利益のために働いている人だったり、スポーツ選手の人たちにはそういうことを感じることがあなたにはないだろうか。一方的にこちらは知っている。しかし、相手はこちらのことなど知る由もない。だけども、「わたし」はその人の発言や行動を知っていて、勝手に信用にたる人だと思う、というようなことが。 わたしは小説を読むのが好きなので、書き手の中にそういう人は何人かいる。小説にしてもエッセイにしても活字になるものは、書き手から顔の見えない不特定多数の読み手への語りだったり、あるいはラブレターや自身の思想を物語や読みやすいものにアウトプットして届けているものだと思っている。だからこそ、読み手はその中にあるものを感じて、この人は信用できると思うのではないだろうか。わたしにとって信用のおける書き手の一人だと勝手に思っているのが、小説家の絲山秋子さんだ。 絲山さんの作品で個人的に大好きなのは、『海の仙人』『末裔』なのだが、やはり絲山作品を読んでいない人には『逃亡くそたわけ』と『離陸』をオススメしたい。わたしがスタッフをしている『monokaki』では以前に、文筆家・編集者の仲俣暁生さん連載『平成小説クロニクル』で「第五回 絲山秋子と吉田修一 地方を舞台とした「アンチ東京小説」のリアリティ」を執筆してもらい、記事を公開している。 https://monokaki.everystar.jp/column/heisei/1149/ ここで書かれているのは、絲山秋子さんや吉田修一さんという二人の小説家は「恋愛小説」のその先を描いているということ、そして、損得勘定を越えて動いてしまう人間の愚かしさや狂おしさ、切なさがあるということだ。そこにはやはり愛おしさも含まれているだろう。今回は『逃亡くそたわけ』と『離陸』の流れにあるような、「恋愛小説」のさらにその先を描いた新作『夢も見ずに踊った。』について紹介したい。 ――――――――――――― 夫の高之を熊谷に残し、札幌へ単身赴任を決めた沙和子。しかし、久々に一緒に過ごそうと落ち合った大津で、再会した夫は鬱の兆候を示していた。高之を心配し治療に専念するよう諭す沙和子だったが、別れて暮らすふたりは次第にすれ違っていき......。ともに歩いた岡山や琵琶湖、お台場や佃島の風景と、かつて高之が訪れた行田や盛岡、遠野の肌合い。そして物語は函館、青梅、横浜、奥出雲――土地の「物語」に導かれたふたりの人生を描く傑作長編。(単行本帯裏より) ――――――――――――― ――――――――――――― 主人公夫婦の家は熊谷。単身で住んだのは札幌、青梅など。 旅をした場所は岡山市、笠岡市、倉敷市、滋賀県全域、川島町(埼玉)、盛岡市、遠野市、東京23区、函館市、江差町、青梅市、奥多摩町、横浜市、松江市、奥出雲町などです。(著者の絲山さんのツイートより) ――――――――――――― 『夢も見ずに踊った。』は夫婦であるふたりの男女の二十五年という長い時間を描いた小説だ。そして、絲山さんのツイートにもあるように、様々な場所や地域が出てくる。 ふたりで行くこともあるし、それぞれがひとりで赴くこともあるし、途中から個別に違う場所へ向かうこともある。夫の高之と妻の沙和子は就職氷河期に大学を卒業した大学生であり、いわゆるロストジェネレーションと呼ばれる世代である。わたしもそのロスジェネ最後尾にいたので彼らの感覚はものすごくわかるし、共感するところが大きかった。 就職氷河期というのは1993年から2005年と定義されている。現在の社会で考えれば中間管理職になっている層がそこにあたるのだが、そもそも就職が困難でありフリーターや派遣社員になるしかなかった人も多い。そのまま年齢が上がって就職ができなかったり、そのままの雇用形態で働いている人も多く存在しているというのが現状だ。 この数年で団塊の世代が定年になって抜けていくという現実があり、近年の大学卒業者の内定率が高くなったのは、羊頭狗肉な「アベノミクス」を吹聴している彼らの政治的な手腕で景気がよくなったからではないことがよくわかる。下の世代からは就職もできなかった人と見下されたり、卑下されてしまうような世代がロスジェネであるということも事実としてある。 会社組織におけるポッカリと空洞のようになってしまっているのがこのロスジェネ世代であり、上と下の世代(わかりやすく言えばインターネットが登場する前のアナログな時代が若い頃にあった世代と生まれた時にはインターネットも携帯やスマホも当たり前のものとしてあった世代)それぞれの中間にいるからこそ、本来であれば、彼らを繋げられるはずだったこの世代が宙ぶらりんになってしまっているように個人的には感じている。もしかすると、その代りとしてインターネットがあるのかもしれない。しかし、検索だけでは人は繋がらないし、どんどん分断は進んでいくだけなのが現実の社会である。 ロスジェネにはかつて社会に対しての「怒り」があったのだが、例えば『「丸山眞男」をひっぱたきたい31歳フリーター。希望は、戦争。』なんかはその代表的だろう。しかし、「怒り」のエネルギーは長期的には持続せず、時代の変化もあるのでどうしても「諦め」に変わっていってしまった。入れ替え可能なフリーターや派遣社員として働いて体調や精神を壊してしまえば、もう金銭的にも精神的も立て直すことはなかなか難しいものになってしまっている。 ゼロ年代初頭のロスジェネのモラトリアムを描いた作品では、漫画では浅野いにお著『ソラニン』、映画では行定勲監督『ロックンロールミシン』、テレビドラマでは岡田惠和脚本『夢のカリフォルニア』などがあり、当時の彼らと時代の雰囲気をうまく描いていた。そして、そのロスジェネに完全にとどめを刺したのがリーマン・ショックだったと言えるだろう。 彼らより上の世代はこのままなんとか逃げ切ろうとしている。正社員経験がなく、フリーターや派遣社員が多く、このままどこにもいけない世代がロスジェネだろう。それより下の世代はリーマン・ショック以降の世界的な不況と日本の構造改革の失敗、ホリエモンの逮捕劇などもあり、自由な働き方やベンチャーをやろうという意欲は一部を除いて削がれており、年功序列で終身雇用を望む保守的人がかなり増えて、昭和の雇用形態を望むような先祖返りのようになっている。それは平成まるごとの不況とグローバリズムによる格差が明確に出てきているために、どうしても安定を望むという作用が出てきているのだろう。だが、その昭和的な雇用形態は「中流」という幻想を多くの人がイメージできるような豊かな時代だったからこそであり、その「中流」という幻想を多くの人がイメージできない時代では、実際のところ難しいものになっている。 これらは小説にはあまり関係ないように感じられるかもしれないが、この物語の主人公のふたりのバックグランドはこういう背景や世代的な感覚がある。だからこそ、沙和子は高之を実家の熊谷に残して、札幌に単身赴任を決めて仕事をしっかりやろうとしたはずだし、彼もそのことを尊重しないといけないと思い、義実家で妻の両親とうまくやっていた。 車でドライブする際にどこを迂回して目的地まで行くかというような小さな選択がたくさん起きる日常の中で、次第に疲れていきやがて心を病んでしまうことは誰にだって充分に起こりうる。また、彼らのように違う場所で生活していくということは、気持ちが当然相手にあったとしても、どこかですれ違ってしまう。そして、言いたいのに言えない言葉や思いだったり、触れたいのに触れられないその寂しさがふたりだけの関係性における決定的な判断を下すことにも繋がっていくだろう。 微細なこころの襞が各地の風景や食べ物や、ドライブで見えるものや体験すること、鉄道の乗り換えやバスの待ち時間だったり、それぞれの名所やふたりが興味ある建物や名所と共に描かれながらこの物語はゆっくりだが確かに進行していく。 このように書くと、なんだロスジェネの中年カップルの労働や生活に関する小説なら自分には関係ないから読まなくてもいいや、って人もいるかもしれない。しかし、考えてみてほしい。今というあまりにも先の見えない時代にモデルとなるような先駆者はいるだろうかということを。 ロスジェネという世代が社会に出た時にはすでにバブルは崩壊して「失われた20年」の只中にあった。ミレニアムを迎えて新世紀であるゼロ年代に入っていき、インターネットだけではなく、スマホも当たり前のものになった。 雇用形態と時代の変化は当然ながら男女における結婚や付き合い、そして出産や子育てにも大きな影響を与えた。『夢も見ずに踊った。』の主人公である高之と沙和子は、上の世代のような夫婦関係や家庭や社会人としてのモデルがいない世代である。当たり前にあったものが崩壊しているのだからモデルなど存在していない。だからこそ、ふたりの関係性は新しい男女の関係性のヒントにもなり、性別を越えて人と人が長い時間をかけてどうやって信頼関係を築くことができるのかということを知れるきっかけになるはずだ。 違う「個」同士が時には寄り添い、時には離れていく。それぞれの生きるスピードは当然ながら違うから。一緒にいれる時もあれば、いれない時もある。そして、一緒だったは ずの向かう方向だって変わっていくかもしれない。 人生という限られた時間の中で、どこにいくのか、誰といるのか、なにをするのか、それらを決めるのは自分だ。大切な誰かといる時の自分と、大切な誰かといない時の自分の生きるスピードは違う。別れた人といつか会うこともあるし、未知の出会いもあるかもしれない、それはどんな風に生きるかという選択の中で起こるということを、高之と沙和子のふたりの関係性と人生の選択から教えてもらえる、そんな信頼できる一冊だった。 文/碇本学(Twitter : @mamaview)

カテゴリから探す

エンタメ

NEW