BOOKSTAND

村上春樹のファミリーヒストリーとは? 父との思い出や関係性を初めて綴ったエッセイ

1979年にデビューし、今では日本だけでなく世界中に多くのファンを持つ村上春樹。本書『猫を棄てる 父親について語るとき』は、村上氏が父親との思い出や関係性などを綴った回想記的なエッセイです。 たった100ページ程度という短さですが、これまで村上氏が自身の父親について語ることはほぼなかっただけに、彼のルーツを知ったり、より深く作品を理解したりするうえでは大きな意味を持つ一冊といえるかもしれません。 まず、興味をひかれるのが「猫を棄てる」というタイトル。これは冒頭に出てくるエピソードに由来します。村上氏の子ども時代の思い出のひとつとして紹介されているのが、父親と一緒に海辺に一匹の猫を棄てに行ったという話。二人で浜に猫を置いてさよならを言い、自転車でうちに帰ったところ、棄ててきたはずの猫が先回りしていて、二人を愛想よく出迎えたというのです。 そんな導入から、父親の生い立ちがとつとつと語られていきます。村上氏の父方の祖父は京都のお寺の住職であったこと。父親は六人兄弟の一人であったこと。二十歳のときに学業の途中で徴兵されたこと。その後に結婚し、それなりに温厚な父親、優秀な教師として過ごしたこと。しかし、村上氏が大人になってからは関係が疎遠になり、長年絶縁状態であったこと。そして2008年、父親は九十歳で亡くなったこと......。 なかでも父親の戦争体験については、かなりのウェイトが占められています。村上氏はあとがきで「僕がこの文章で書きたかったことのひとつは、戦争というものが一人の人間――ごく当たり前の名もなき市民だ――の生き方や精神をどれほど大きく深く変えてしまえるかということだ」(本書より)と記しています。 父親の従軍記録や戦地での体験について、すすんで知りたいとは思ってこなかったという村上氏。自身で具体的に調べることもなく、父親に聞くことも父親が話すこともなかったそうです。しかし、歴史は過去のものではなく、自身や次の世代にも何かしらの影響をもって受け継がれていくものであるという事実と向き合ったことで、村上氏が父親について書く決意をしたことが、読み進めていくうちにわかってきます。 ただし、戦争をメッセージとして書くのは、けっして本意ではなかったといいます。村上氏によると、「歴史の片隅にあるひとつの名もなき物語として、できるだけそのままの形で提示したかっただけだ」(本書より)とのこと。その作業を手助けする存在となったのが「猫」。「かつて僕のそばにいた何匹かの猫たちが、その物語の流れを裏側からそっと支えてくれた」とあとがきに書かれています。冒頭の猫のエピソードは、「歴史の片隅にあるひとつの名もなき物語」を示す、平凡な父と息子のなにげない日常を象徴するものだと言えるでしょう。 これまでと一味違うテイストの本書は、生粋の村上ファン以外にもおすすめしたい一冊です。台湾出身の女性イラストレーター・高妍(ガオ・イェン)さんによる挿絵も、なんともいえない懐かしさを醸し出していて、本書の魅力をいっそう高めているので、あわせて注目してみてください。

"女ムツゴロウ"篠原かをり、ネズミ愛が詰まったエッセイ発売! 人間とネズミはこんなに似ている!?

皆さんはネズミに対してどんな印象を持っているでしょうか。なかには、穀物を食い散らかしたり病原菌を運んだりする動物という、ネガティブなイメージが先行する人もいるかもしれません。 しかし、そのイメージがガラリと変わるかもしれないのが本書『ネズミのおしえ ネズミを学ぶと人間がわかる!』です。読むと「ネズミってこんなに人間と共通したところがある愛おしい存在なんだ......!」と目からウロコが落ちることでしょう。 著者は『世界ふしぎ発見!』のミステリーハンターとしても活躍する、生物をこよなく愛する理系女子・篠原かをりさん。なかでもネズミは累計40匹以上飼育した経験があり、在学する慶應義塾大学大学院ではマウスの研究をしているほどの愛好ぶりなのだとか。本書は、そんな篠原さんのネズミに関する膨大な知識とさまざまな研究結果をもとに、恋愛や健康など、人間が抱えやすい悩みを解決するヒントを探っていく一冊です。 まず、多くの人が初めて知るのが「ネズミも笑い声をあげる」という話ではないでしょうか。1999年にネズミが笑うという論文が出て、2016年にはネズミが笑うときの表情や活動している脳の部位が解明されたのだそうです。母ネズミに可愛がられているときや子ネズミ同士でじゃれあっているときには笑い声もあげるのだとか。今のところ「笑う」という事実が確認されている動物は、私たち人間、その親戚ともいえるチンパンジーやゴリラなどの類人猿、そしてネズミだけ。この話だけでもネズミに対する親近感が湧いてきますよね。 このほか、ネズミは「嫉妬の感情」「共感する感情」「後悔する感情」「孤独に弱い性質」なども持ち合わせているというから驚きです。 また、ネズミの社会には勝ち負けに関するヒエラルキーも見られるといいます。自分の優位性を示すために集団の中でおこなわれるのが、ほかのネズミの毛をむしる「バーバリング」という行為。数日間負け続けたネズミは、すぐに負けを認める服従ポーズをとるようになることが確認されているといいます。さらに、社会的敗北ストレスを感じることで、引きこもり状態や喜びの消失などのうつ状態に陥ったり、腸内システムに不調を生じたりすることもあるのだそうです。 これに対して篠原さんは「勝ち続けた者は次も勝てるだろうという自信が後押しし、負け続けた者は次も負けてしまうかもしれないと自分を信じきれない心が隙となる」「人を含めた動物は、勝てると思う力が想像以上に大きく影響を及ぼすのだ」(本書より)と述べます。 言わずもがな、人間の世界も競争社会。思わずネズミと自分を重ね合わせる人もいるかもしれません。では、負けたネズミのような負のループに陥らないためにはどうすればよいのでしょうか? それには確実な勝敗が見込めない他者との闘いに挑むのではなく、「自分に小さな勝利を贈呈することが最も確実」(本書より)と篠原さん。「今日はお風呂に入れたから大勝利」「電車で席を譲れたから勝ち」「今日の服は似合っているのでビクトリー」など「確実な自分だけの勝利を積み重ねて、勝てると思い込んでいくことが、勝つ自分を作ってゆくと思う」(本書より)と締めくくっています。このマインドは、すぐにでも取り入れたいですね。 ほかにもネズミに関する知識が豊富な本書。理知的な中にチャーミングさが垣間見える文章も魅力的で、スイスイと読み進められることでしょう。

すべてお取り寄せOK! 日本全国のおいしいもの62品を手描きイラストとともに大紹介

外出自粛の影響から外食の機会が減り、自宅で食事を楽しむ人が多くなったことかと思います。そんなときに重宝するのが、なんといっても「お取り寄せ」。今や日本全国からさまざまな品を取り寄せられるようになりましたが、バラエティ豊かな分、何を注文しようか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。 迷ったときに参考にしたいのが『おうちでしあわせ 日本全国まるごとおとりよせ便』です。掲載されている62品はすべて、イラストレーター・たかはしみきさんが実際に取り寄せたものばかり。実際に食べた中から選りすぐりの品々をおすすめしてくれているんです。 掲載の順番は北海道から順に南下していくスタイル。1品につき1ページを使い、ページいっぱいにたかはしさんのイラストと文字がカラーで踊ります。正直に言えば、リアルさという点では写真に敵うものはないかもしれません。しかし、たかはしさんのあたたかみのあるイラストはおいしさがそのまま伝わってくるかのよう。手書きの文字も味わいがあって親しみが感じられます。眺めているだけで、ほっこりと幸せな気持ちになれるのが本書の良さではないでしょうか。 例えば、本書に登場する弓削牧場「フロマージュ・フレ」(兵庫県)。こちらはカマンベールチーズ作りの中から編み出され、完成したオリジナルチーズなのだとか。「ヨーグルトのような酸味があってすんごくさっぱりしてる! チーズ独特のクセがない~」「食べてる感覚はかなりヨーグルトに近いけど、チーズのコクもしっかり口に広がるね~」とたかはしさんの感想が記されていて、チーズ好きは興味をそそられること間違いなし。また、「生チーズ+ジャム」「生チーズ+はちみつ」「生チーズ+マスタード+マヨネーズ」「生チーズ+かつおぶし+しょうゆ」といったアレンジ法もイラスト付きで紹介されていて、楽しみが広がります。 他にも、「おたる桜いぶしベーコン」(北海道)、「もちもち三角バター餅」(秋田県)、「金のみたらし栗ケーキ」(熊本県)、「ハリスさんの牛乳あんぱん」(静岡県)、「京漬物の入った京都米の焼おにぎり」(京都府)など、地元で人気のご当地グルメから知る人ぞ知る逸品まで、さまざまな品がラインナップ。ページをめくりながら、細部までゆっくりと目を通したくなるでしょう。 どの商品も、製造元や価格、注文方法などの情報が明記されているのも便利。また、QRコードを読み取ってスマートフォンから注文することもできます。食べたいアイテムを簡単に注文できるのはありがたいですね。 たかはしさんとともに全国の味巡りをしている気分になれる本書。おいしいもの好きな皆さんにはぜひとも一読いただきたい一冊です!

民主主義の危機、幼稚な高齢者の増加、AI時代の教育... 倫理の崩れた社会でどう生きるかを説くエッセイ集

フランス現代思想などを専門とする内田樹氏の新著『サル化する世界』は、著者のブログや媒体で発表した文章・講演を収録したエッセイ集です。 まず目を引くのが、タイトルにある「サル化」という少々刺激的な言葉。これは四字熟語「朝三暮四」の元となったエピソードに由来しており、本書について著者は「『朝三暮四』におけるサルの論理形式を内面化した人たちがいつの間にかマジョリティを形成しつつある世界について」(本書より)と説明します。 将来抱え込む損失やリスクを他人事だと思い、「今さえよければ、自分さえよければ、それでいい」と思い込む人が多数派を占める社会。それを著者は「サル化」と名付けているのです。 そんな考えに基づく本書には、現代の日本が抱えるさまざまな問題が出てきます。戦後日本の民主主義、AI時代における教育、幼児的な老人の増加、人口減少社会での仕事や結婚、育児など......。こうした現状で、どうすれば「サル化」せずに社会と共生する道筋を見出していけるのでしょうか。 方法の一つに挙げられるのが、著者がII章で触れている「気まずい共存」です。著者は日本の政治文化は激しく劣化しており、日本の政治史上、今が最低だとしています。もう一度日本の政治文化を豊かなものにするためには、自分に反対する人間はすべて敵だと思わず、「彼らの言い分をきちんと聞き、自由な論議の場で、彼らの欲求を部分的にでも受け入れ、部分的にでも実現してゆく」(本書より)ことが必要だといいます。 これはどうにも割に合わない気がして、モヤモヤした気持ちになるかもしれません。けれど、このモヤモヤを受け入れ、気まずいパートナーと共同生活をすることで「ちょっとずつでも意思疎通ができて、お互いの共通する政治目標が出てくるかも知れない」と著者は述べます。 これは他の問題にも通じることで、「正しいか間違っているか」「敵か味方か」「AかBか」といったシンプルな解を求めすぎることが、他者に思いを向けず「今の自分さえよければいい」という短絡的な"サル思考"に陥ってしまう原因なのかもしれません。 著者は「サル化した人」の対義語を「倫理的な人」だとしており、この「倫理」とは「他者とともに生きるための理法」(本書より)のことだと説明。今だけではなく過去の自分や未来の自分とともに生きるために。そして自分とは異なる者とともに生きるために。私たちは考え、成熟することをやめてはいけないと感じさせられます。サル化に陥らないために、私たちはいま、何を考え、どう行動すべきか。本書はその道しるべになる一冊と言えるでしょう。

性のこと、子どもにどう伝える? 性犯罪から守るためにも読んでおきたいコミックエッセイ『おうち性教育はじめます』

「赤ちゃんはどこからくるの?」子どもからの素朴な疑問にあなたならどう答えますか? また、子どもが性被害に遭わないようにするために何を教えますか? 子どもを持つと避けては通れない「性の話」。どう伝えるべきか悩んでいる人に、ぜひ手に取っていただきたいのが『おうち性教育はじめます 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方』です。 本書は、マンガイラストレーター・フクチ マミさんによるコミックエッセイ。思春期にさしかかった中高生の子を持つ家庭に向けた性教育の本は多数存在しますが、本書は3~10歳の子を持つ家庭を対象にしています。 幼児期からの声かけや接し方、思春期に訪れる男女の心身の変化などについて、親子で学ぶことができる内容になっています。ふたりの子どもを持つフクチさんや周囲の編集者など、親からの疑問や悩みについて、長年性教育に携わってきた村瀬幸浩さんが回答・解説するスタイルです。 たとえば、「性教育といっても何から始めればいいの?」という疑問に対して、村瀬さんは「プライベートパーツの話が日常の中で伝えやすい」と言います。 プライベートパーツとは、口、胸、性器、おしりのこと。これらは「他人が(親であっても)勝手に触ったり触らせたり、見ようとしたり見せたりしてはいけない部分」だと村瀬さんは解説します。とはいえ「小さい子をお世話するときは触らないなんてできない」「おしりを触ってキャッキャふざけるのも親子の楽しいコミュニケーションかなって」とフクチさんたち。小さいお子さんを持つ方ならよくわかる言い分ではないでしょうか? これに対して村瀬さんは「お世話や看護で必要な場合は別。それ以外のことでプライベートパーツを触ったり見たりしてふざけるのはよくない」「コミュニケーションなら他の方法でとってほしい」「親のほうが意識して線引きしてあげないと、プライベートパーツを勝手に見たり触るのが『好き』の表現だと教えてしまうことになりかねない」(本書より)と説明します。 子どもがしてしまいがちな「スカートめくり」や「カンチョー」などのおふざけも、「好きだから意地悪をした」「友だち同士だから」などの理由で叱らずにいたら、子どもが体を触られても拒否できなくなってしまい、取り返しのつかない性犯罪に巻き込まれる恐れもあると指摘します。また、こうした間違った認識から、相手が嫌がっていることに気付かず、性犯罪の加害者になってしまうことも考えられると村瀬さん。こうした説明を聞くと、親が問題ないと思っていても、良くないことにつながる行為かもしれないのだと認識を再構築できます。 今までは「性の話」をタブー視してきた家庭が多かったため、今の親世代は子どものころに性教育をあまり受けてこなかった人がほとんどでしょう。そのため、まずは親自身が性について学ぶことが必要だと村瀬さんは言います。 本書ではほかにも、男の子の射精や精通のこと、女の子の妊娠や生理のこと、防犯のために知っておきたい「NO・GO・TELL」(いやだと言う・逃げる・信頼できる大人に話す)の考え方、性にまつわるQ&Aなど、さまざまな情報が記載されています。村瀬さんが、丁寧な解説とともに、子どもにどのように伝えるべきかを教えてくれます。 もし自分の子どもが性のことで悩んだとき、いつでも絶対的な味方でいられるように。そして将来、自身と相手の心身を大切にできるように。本書を通して、まずは大人の皆さんが性の知識を深めてみてはいかがでしょうか?

還暦を過ぎても“電流爆破”は現役!稀代のカリスマ・大仁田厚が“邪道”を歩き続ける理由とは?

突然の質問だが、「名プロレスラー」といえば誰の名前を思い浮かべるだろうか。ジャイアント馬場にアントニオ猪木、天龍源一郎やジャンボ鶴田......。評価の基準は様々だが、これらのビッグネームは王道の名レスラーとして誰もが認めるところだろう。一方で、"邪道"を生きる名レスラーといったら誰か? 私がまず真っ先に思い浮かべる名前が、大仁田厚氏だ。 元は全日本プロレスに「新弟子第一号」として入門し、ジャイアント馬場に師事していた大仁田氏。感情むき出しの荒々しいファイティングスタイルから「炎の稲妻」と呼ばれ人気を得たものの、膝の大怪我で引退を余儀なくされる。ここまでならよくある不幸なレスラーの話だが、大仁田氏はここからが違う。世間の目や評判を気にせず、泥臭くとも必死に食らいついて"邪道"のレスラーとして一時代を築いたのだ。その最たる功績のひとつが、「ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ」。日本プロレス史に大きく残る同プロジェクトをやり抜いた男の生き様が、『人生に必要なことは、電流爆破が教えてくれた』(徳間書店)という一冊に描かれている。 大仁田氏のプロレス人生は、最初から"邪道"で始まったわけではない。相手の技を受けきるジャイアント馬場流プロレスを身につけ、当初は馬場、猪木、鶴田に続く"全日本第4の男"と目されていた。そんな大仁田氏を馬場が可愛がっていたのは周知の事実で、本気で養子縁組を考えていたという噂もあるほど。そんな馬場も、左膝蓋骨粉砕骨折という大怪我を負った大仁田氏をプロレスラーとして食わせていくことはできない。後楽園ホールでマイティ井上と引退を賭けた試合に負けた大仁田氏は、一度は間違いなくリングを降りた。当時の引退というのは今のように演出的な意味を含まないガチの引退を意味していたので、大仁田氏はそれから現場作業員などの肉体労働をこなして"空白の一年"を過ごしたという。 しかし、学歴も経験も資格もない大仁田氏は定職につけず、いくつもの会社で面接に落ち続けた。「俺の人生、もう終わりかな」と惨めで情けない気持ちになってきたところで、大仁田氏の心にプロレスに対する熱い感情が込み上げてきたと語る。 "何でもきっかけなんだよ。人間ってきっかけがないと動かない。あのとき、得られるものもなかったけど、失うものもなかったわけでさ。それで「もう終わりだ」なんて言っている場合じゃないじゃん。それで缶コーヒー飲みながら決断したんだよ。「俺のいるべき場所は、リングだ」って。"(本書より) その後、現役復帰した大仁田氏は、全財産の5万円を元手に、インディープロレス団体「FMW」を旗揚げ。他の大手団体とは全く違った"なんでもやるスタイル"がプロレスファンに受け、一躍時の人となった。「FMW」を大きく躍進させたのが、ご存知「ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ」。ロープの代わりにリング四方へ有刺鉄線を張り巡らせ、触れると仕込んである火薬が発破する仕組みだ。もちろん有刺鉄線は肌に当たれば皮膚が裂け、火薬による爆破を食らったら火傷を負う。本物の血を流しながら爆発の中で戦うレスラーを初めて見た時の衝撃は、今でも鮮烈な記憶として焼きついている。 関節技や華々しい投げ技ではなく、見ただけで「痛みが伝わるプロレス」を実現させた大仁田氏。デスマッチ路線を進むことになった背景には、経営が苦しいインディー団体としての苦悩があったという。大仁田氏も選手として表舞台に立つ以上、凶悪なシステムを用意すれば痛めつけられるのは自分自身。それを理解していても、ファンに「そこまでするか」と言わせるため頭をフル回転させ続けた。しかし大仁田氏は体もそう大きくはなく、ジャンボ鶴田やタイガーマスクのように華麗な技もない。「じゃあどうするんだ?」と自問自答した大仁田氏は、以下のように考える。 "自分の持っている「これしかできない」を最大限にやるしかないんだよ。それが電流爆破。有刺鉄線に引っ掛かって血を流して、UWFの関節技よりリアリティのある痛みを伝えるしかなかったんだ。それ以外できないんだから。"(本書より) どんなに痛くても苦しくても、自分ができることをひとつずつ確実にこなしていく。アイデアだけでも行動だけでもなく、ひらめきを実践するというパワーが大仁田氏と「FMW」をここまで押し上げたに違いない。すでに還暦を過ぎた大仁田氏だが、まだまだ電流爆破デスマッチ現役。自分が本心からやりたいと思ったことに全力を出す面白さを、いまだに感じ続けているという。 "やりたいことをするために頑張ることの楽しさやうれしさ、そして、目標に達したときの幸せや達成感みたいなものを感じられる人生の方が絶対面白いよ。無難にちょうどよく生きてたって、俺はそんなの息苦しくってたまんないよ。"(本書より) 自分が直面している物事に目標を設定して、達成する喜びを感じられるのはどの立場、年齢の人も同じ。「無理をしない」「分相応」といった風潮が蔓延する現代社会だが、たとえ泥臭くても「これしかできない」を全力で実践するほうが人生を楽しめるに違いない。

物事の見方・考え方が豊かになる! 13歳のときに知りたかった「アート思考」

大人に尋ねると、苦手な教科としてあがることが多いという「美術」。ある調査によると、小学生の「好きな教科」で「図工」が第3位にランクインしているにもかかわらず、中学校の「美術」になった途端、その人気が急落するという結果が出ているのだとか。 つまり、「13歳前後」のタイミングで美術嫌いの生徒が急増している可能性が考えられます。そこで、13歳の分岐点に立ち返って「思考OS」をアップデートすることで、美術の本当の面白さを体験してほしい、自分なりのものの見方・考え方を見つけてほしいという思いを込めて書かれたのが、本書『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』です。 本書の題材として登場するのは、クロード・モネ「睡蓮」をはじめ、パブロ・ピカソ「アヴィニョンの娘たち」、マルセル・デュシャン「泉」、アンディ・ウォーホル「ブリロ・ボックス」など、20世紀を代表するアーティストの作品たち。本書は1~6までのクラス(授業)に分けて、それぞれの作品に対して質問がなされています。読者は自身で考えてそれに回答し、著者の末永幸歩さんが解説をするという構成になっています。それを繰り返すことで、アート思考を深めたり、アート作品の見方を学んだりしていくことができるというスタイルです。 たとえば、クラス1の「『すばらしい作品』ってどんなもの?」で取り上げられるのは、アンリ・マティスの「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」という絵画。 まず末永さんは、「自分の感覚器官を駆使して作品と向き合うことは、『自分なりの答え』を取り戻すための第一歩」(本書より)ということで、「アウトプット鑑賞」という手法を紹介しています。これは作品を見て、気がついたことや感じたことを声に出したり、紙に書きだしたりしてアウトプットするというものです。こうすることで、なんとなくでしか見ていなかった絵をじっくりと自分の目で鑑賞できるようになるといいます。 そのうえで、マティス夫人の肖像画を見てみると「果たしてこれが20世紀のアートを切り開いたアーティストによる代表作?」という疑問を抱く人も多いようです。色、形、塗り方のどれをとっても、そこまで褒められるものではないような......。事実、当時の評論家たちにも「もっとうまく描ける人はいくらでもいる」と批評されていたといいます。 ところが、実はこれこそが重要なポイント。当時、20世紀が訪れるまでの長い間、「『すばらしい絵』とは『目に映るとおりに描かれた絵』であり、それこそがアートの『正解』だと考えられていた」(本書より)という歴史がありました。しかし20世紀に入り、カメラが登場したことで状況は一変。アートの世界にあった明確な答えやゴールは壊れてしまったのです。 そこでマティスは、「『目に映るとおりに世界を描く』という目的からアートを解放した」(本書より)のだと末永さんは解説します。マティス夫人の肖像は「うまいからすばらしい作品」なのではなく、「『表現の花』を咲かせるまでの『探求の根』の独自性がすばらしい作品」というわけです。これこそまさに、アート思考の一つとして捉えられる事例ではないでしょうか。 末永さんがインストラクター、私たち読者が生徒となって、「アート思考教室」の授業を受ける気分で読み進めることができる本書。興味を持った方はぜひ本書を開いて、美術の本当の面白さを体感してみてください。

忖度し過ぎが日本を滅ぼす!? クルーズ船"告発"医師がYouTubeに動画公開したワケ

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号の告発で耳目を集めた、神戸大学病院感染症内科教授の岩田健太郎医師。2020年2月18日に、新型コロナウイルスの集団感染が起きていた船内の状況をYouTubeにアップロードし、動画は世界中で拡散されました。 その行為には賛否両論ありましたが、一体なぜ、岩田医師は動画を公開するという手段を取ったのでしょうか? 近著『ぼくが見つけたいじめを克服する方法 日本の空気、体質を変える』では、その理由について、以下のように振り返っています。 「結局のところ、ぼくがYouTubeにダイヤモンド・プリンセスの実情をアップしたのは、『理不尽に泣き寝入りはしない、絶対にしない』という思いがあったからだと思う」(本書より) 横浜港に停泊中の船内の情報が出て来ない状況を懸念した岩田医師は、感染対策のために乗船します。もともと、クルーズ船という空間は閉鎖的な環境で、感染症リスクが非常に高い場所でした。 乗船してみると、船内には感染症対策の専門家が1人もおらず、非常に危険な状況。感染対策の基本であるゾーニング(ウイルスに汚染されていないグリーンゾーンと、汚染されているレッドゾーンを区別すること)が不完全だったために、乗客乗員以外にも、医療従事者や検疫官、厚生労働省の官僚が多数、二次感染してしまったのです。 しかし、感染症の専門家の立場から、改善対策を進言した岩田医師は、乗船からわずか2時間後に締め出されてしまいます。 背景には、日本社会特有の同調圧力があったと述べます。本書では、異なる意見に耳を傾けることなく、問答無用に排除する状況は、多様性の否定でしかなく、異論を認めない社会は、全体主義に行き着くと警鐘を鳴らしています。 本書では、こうした日本社会のありようこそが、いじめを許容する構造になっており「大人の社会がいじめ社会だから、子供社会でいじめがなくなるわけがないのだ」(本書より)と言います。自身も子供時代に、いじめられる側だったという岩田医師は、リアルないじめ対策として、事実確認と公表、情報をクローズにせずオープンにすることが有効だと述べます。つまり、それが今回の動画を公開するという手段だったわけです。 「日本の人たちが『人と違う』ことに耐えられるようになったとき。そのとき、日本のいじめ問題も(皆無にはならないまでも)多くは克服・軽減されるだろう」(本書より) 今回のコロナ禍により、さまざまな変革を余儀なくされている日本社会。一人一人の意識改革こそが、コロナ克服のカギと言えるのかもしれません。

文系がAIでキャリアアップするには? 基礎用語から作り方、企画のコツまで詳しく伝授!

AI(Artificial Intelligence)とは、日本語で「人口知能」の意味。AI技術が身近になった今、「AI社会になって職を失うのでは?」「文系の私がAI人材になるにはどうすれば......」と気になっている方もいるのではないでしょうか。そんな不安や疑問を解消してくれるのが、本書『文系AI人材になる―統計・プログラム知識は不要』です。 AIの世界は理系の人間にしか通用しないと思われがちですが、「AIをどう作るか」よりも「AIをどう使いこなすか」が大切であり、そこで重要になるのがビジネスの現場も知っている文系AI人材なのだと著者の野口竜司さんは言います。 たとえば、文系・理系問わずビジネスで当たり前のように使われているExcel。野口さんは「AIはExcelくらい誰もが使うツールになる」と記載しており、この言葉を聞くと文系の人もAIを使用するイメージがしやすいかもしれません。 では具体的に、文系AI人材にはどのような仕事があるのでしょうか? 野口さんによると「理系AI人材がやらない、AI活用に必要なすべての仕事」(本書第2章より)が発生してくるとのこと。 たとえば、AIを構築するプロジェクトマネジメント全般や構築済みAIサービス選定でどれを使うかの検討、AIの現場導入とAIの利用・管理など。つまり「AIと働くチカラ」が必要となってくるわけです。これにはまず「AIのキホンを知り、AIの作り方を知り、AIをどう活かすか企画する力を磨き、AIの事例をトコトン知ること」が欠かせないと野口さんは書いています。 本書にはそうした「AIと働くチカラ」を養うための術も満載。第3章では「AIはキホン丸暗記で済ます」、第4章では「AIの作り方をザックリ理解する」といったふうに、文系AI人材が知っておくべき情報が載っています。 続く第5章のタイトルは「AI企画力を磨く」。基本の知識を頭に入れるのとは違い、自身で企画を生み出すのはまた一段、ハードルが高く感じる方もいるかもしれません。しかし本書では、企画アイデアを具体化するためのコツについても図を交えて解説しているので、実践トレーニング本としてスキルを高めていけそうです。 そして第6章「AI事例をトコトン知る」では、事業別×活用タイプ別の45の事例を掲載。たとえば「ZOZOUSED、古着の値づけにAIを導入」「日経、100年分の新聞記事をAIで読み取り。精度95%」など、昨今のAI事情が手に取るようにわかり、ためになります。 このように、本書を読めば、現在のAI全般についてひと通り学ぶことができ、「AIをどう使いこなすか」が見えてくるはず。これからの社会を生きる文系の皆さんにとって必読の一冊といえるかもしれません。

特集special feature

岡本かの子、樹木希林など... 母の日に読みたい「スゴ母」たちの型破りエピソード

新型コロナウイルス感染拡大を受けての小中学校の休校および幼稚園・保育園の休園により、一日中子どもと向き合わざるを得ない母親がほとんどの今日。子育てしながらの在宅勤務や家事労働で、疲労がピークに達しているママも多いのではないでしょうか? そんなママたちにオススメしたいのが、『不道徳お母さん講座:私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか』などの著者である堀越英美さんの最新刊『スゴ母列伝~いい母は天国に行ける ワルい母はどこへでも行ける』です。 本書では「キュリー夫人」ことマリー・キュリーや、童話『長くつ下のピッピ』著者のアストリッド・リンドグレーンなど、古今東西の型破りな「スゴ母」たちの逸話をテンポよく紹介しています。なかでも突出しているのが、文豪・岡本かの子のエピソード。あの「芸術は爆発だ!」のフレーズでおなじみの世界的芸術家・岡本太郎の母です。 息子の太郎を柱やタンスに縛り付けて、かの子が執筆に没頭していたというのは有名な育児伝説。ほかにも、料理や裁縫といった家事が苦手で「赤ちゃんの頭にしょっちゅうけつまずくようなガサツなお母さんだった」(本書より)とか、夫公認で美青年を愛人にして同居させていたとか、逸話が盛りだくさん。 幼い太郎を相手に恋愛相談をすることもあったそうで、著者に言わせると「どっちが子どもだかわからない」母子関係だったようです。「キラキラしたものに憧れ、こってりおめかしした自分を愛し、世間が自分と同じように自分を愛してくれないことに泣く」(本書より)というナイーブな少女性と芸術性を併せ持った、およそ母親らしからぬ母親でした。もし現代社会でそんな私生活をインスタグラムにアップしていたら、大炎上しそうな破天荒ぶりです。 しかし本書では「世間が求める『母』の型にはまることなく、泣き、笑い、甘え、徹底的に子どもにとっての他者であり続けたことで、かの子はヒューマニティを子どもの生命に刻み付けたのだ」(本書より)と述べ、いわゆる「正しい母親」像から逸脱し、自分の生き方を貫いたかの子だからこそ、太郎の人生に多大な影響を与えたことが伝わってきます。 また、女性解放運動の先駆者である山川菊栄の母・青山千世の章では、菊栄が「母性保護論争」で知られる運動家となった背景には、母・千世の存在があったと明かします。自身も勉強大好き少女だった千世は、東京女子師範学校(現在のお茶の水女子大学)に首席で入学。当時では最先端の男女同権の教育を受け、自分の子どもたちにも読書を奨励し、学生時代の思い出を繰り返し語ったと言います。 「良妻賢母教育など、息子や夫を立身出世させるための『卑俗な功利主義』にすぎない」(本書より)や、「貧しい女性たちが母であることを理由に教育や安定した賃労働から遠ざけられる社会の『母性』など、『奴隷としての婦人の苦役』にすぎない」(本書より)などの菊栄の論考は、いま読んでも色褪せない、非常に示唆に富んだ内容です。女性が抑圧されていた時代に、菊栄が好奇心を失わずに問題意識を持ち続け、運動家として後世に名を残すに至ったのには、千世の教えが大きかったと言えるでしょう。 WEB連載時のスゴ母11人に加えて、コラム「歴史上のヤバ母伝説」では、ぶっ飛びすぎてヤバい母たちのこぼれ話を描くほか、大幅加筆の「まだまだいるスゴ母たち」では、小池百合子東京都知事の母・小池恵美子さんや、2018年に亡くなった女優の樹木希林さんの独特な育児スタイルなどを紹介。歯切れの良い文章でぐいぐい読み進められます。 著者自身が「どの母もスゴすぎて育児のお手本にはきっとならないけど、『自分は自分のままでいい』と勇気が出ること請け合いである」(本書より)と断言する通り、本書は、世間の育児プレッシャーをはね返し、ママたちに自己肯定感を取り戻させてくれること間違いなしの一冊と言えるでしょう。今月10日の「母の日」を迎える前に、手に取ってみてはいかがでしょうか。

「ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだ?」世界の現実を「食」を通して問いかける人気番組が書籍化!

テレビ東京で不定期に放送されている異色の人気グルメ番組『ハイパーハードボイルドグルメリポート』が待望の書籍化。同番組は「ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだ?」をコンセプトに、なかなか踏み込めないような世界に番組プロデューサーが単身で乗り込み、そこで生きる人々の食事を撮影するというものです。 たとえば、シベリアの山奥にあるカルト教団で出される朝食、ロサンゼルスの一角で対立し合うメキシコ系ギャングと黒人ギャングそれぞれの食事など。どの回を観ても刺激的ですが、「番組で放送したのは僕が見たものの千分の一」と番組プロデューサーで本書の著者である上出遼平さんは記します。 本書は、番組の企画から現地での取材、演出までほぼ一人で手掛けている上出さんによる初の著書。番組の内容をそのままなぞって書籍にしただけかと思いきや、彼の言葉のとおり、番組に収まり切らなかった1000分の999が臨場感たっぷりに書かれています。 大きく分けると「リベリア 人食い少年兵の廃墟飯」「台湾 マフィアの贅沢中華」「ロシア シベリアン・イエスのカルト飯」「ケニア ゴミ山スカベンジャー飯」という章立てになっており、小見出しにも「留置場のショータイム」「台湾黒社会」「シンナーチルドレン」「汚染豚」といった文字が躍ります。 そもそも、なぜこれほどまでに「ハイパーハードボイルド」な企画が誕生したのでしょうか。本書では、番組では明かされないような、そうした点についても触れられており、上出さんの熱い思いを感じ取ることができます。 「食卓には、文化、宗教、経済、地理、気候、生い立ち、性格、その他人間を取り巻く有象無象が現れる。食は多種多様な『生活』の写し鏡だ」「彼らの食卓に、我々は何を見るのか。世の中に黙殺されているヤバいものの蓋を剥ぎ取って、その中身を日本の食卓に投げつける」と上出さんは書いています。 さらに、これが初著書とは思えぬほどの上出さんの筆力も注目すべき点。特に食の描写がすばらしく、読むほどにこちらの食欲を刺激します。 「老舗鰻屋の継ぎ足しのタレのような芳醇な香ばしさに、干し魚の旨味、そして芋の葉の粘りと青い香りにパームオイルの酸味。美味い。米が進む。あの暗闇の寸胴の中でこんな地獄の味とも天国の味ともつかない妙味が生まれているなんて」(本書より) 「ブラックスミスがスープを白米にかけて食べている。そうそうそれだと思って真似してみると、これがまた美味い。乾燥気味に炊かれた米はこれで完成するのだ。ほどよくスープを吸って、豚の脂でテラテラと光る白米に文句を言う奴はこの世にいない」(本書より) 番組ファンも初めて知る方も、「ヤバい世界のヤバい奴らの飯」を本書でのぞいてみませんか? まだまだ自分の知らない世界があることを突き付けられるとともに、自身の食や生活、幸福などについて考えさせられるものがきっとあると思います。

滝沢カレン初のレシピ集! 独特すぎる説明で話題となった「鶏の唐揚げ」など30品以上を収録

ファッションモデルだけではなく、タレントや女優としても活躍の場を広げている滝沢カレンさん。トーク番組などで見せるユニークな言い回しの「カレン節」も彼女の魅力のひとつです。特にインスタグラムに投稿している料理写真は、おいしそうなビジュアルとともに、その独特すぎるレシピ説明が大きな話題に。 そんなカレンさんの「鶏の唐揚げ」レシピをはじめ、「サバの味噌煮」「ハンバーグ」「チキン南蛮」「ビーフストロガノフ」「ラザニア」など30品以上を収録しているのが、本書『カレンの台所』です。 本書を開いて驚かされるのが「分量」や「時間」が一切出てこない点。レシピ本といえば「砂糖大さじ1」や「弱火で1時間弱煮る」などが書かれているものですが、そうした記載はありません。本書は、可愛らしいイラストや完成写真とともに、カレンさんの文章をとことん堪能できる構成になっています。 たとえば「ロールキャベツ」のレシピでは「本日は包まれたい欲の強い乙女なひき肉と、包みたい欲が強いキャベツの男気溢れるロールキャベツを作りました」「どの葉がいちばん男として強いかを、見定めていきます」「豚ひき肉乙女が完全に私たちの目からいなくなったら両想い確定ですので、結婚指輪がてらに爪楊枝などの棒をぶっ刺して離れないように誓ってもらいます」(本書より)というふうに、まるで食材たちが登場人物のおとぎ話を読んでいるかのような、ワクワクした気分でページをめくることができます。 「数字に惑わされずに ただ自由に絵を描くように 料理をしたらいい」「目と親友になってさ 目が計りになってさ 最後は味見に任せりゃいい」「基礎も 決まりも 間違いも 答えも ないのだから」と本書に記しているカレンさん。そうか、料理ってもっと自由に楽しんでいいんだ、と気づかされる人も多いことでしょう。 カレンさんの魔法のような言葉が不思議な魅力を持つ『カレンの台所』をお供に、みなさんも料理という名のストーリーを紡いでみてはいかがでしょうか。

「デブ根性、オレが責任もって叩き直す」読めば誰もが痩せてしまう!? 話題沸騰「テキ村式ダイエット」

夜中にカップ焼きそばを食べながら「やっぱりダイエットは明日から!」と口にしたり、楽に痩せたい気持ちから「飲むだけで痩せる!」的なサプリを買ってしまったり。これって「ダイエットに失敗する人あるある」ではないでしょうか。 こうしたマインドを「甘いんだよ。激甘」と叩きつぶし、どんなダイエットサプリよりも効く「痩せメンタル」を授けてくれるのがテキーラ村上さんです。そして、彼がTwitterやブログで発信するスパルタな「テキ村式ダイエット」が反響を呼び、このたび一冊の書籍として出版されることとなりました。 本書『痩せない豚は幻想を捨てろ』の帯に描かれているのは「読めば誰もが痩せてしまう! 前代未聞のダイエット本が誕生」という言葉。いったいどんな斬新なダイエット法を教えてくれるのかと、思わず身を乗り出した方もいるのではないでしょうか。 けれど、本書に書かれているダイエット法は、むしろスタンダードなものといえるかもしれません。たとえば、食事であれば糖質制限か脂質制限をする、水は一日に1.5~2リットル飲むなど。運動であれば、傾斜をつけて早歩きする、筋肉の部位ごとに分割してトレーニングするなどです。 テキーラ村上さんが提唱しているのは「痩せやすく太りにくい体を作る」という基礎的なこと。では、なぜここまでテキ村式ダイエットは支持されるのでしょうか? それは「テキ村式ダイエットの最も重要なポイントは、そもそも手法ではなくメンタリティにある」(本書より)ということなのです。 「その言い訳がましいデブ根性、オレが責任もって叩き直す」「まずは脳から痩せろ、話はそれからだ」「デブを極めきった、デブエキスパートのお前に今一度言う」「クソの役にも立たない部分痩せの幻想を捨てろ、今すぐにだ」など、本書にはテキ村語録とでもいうべき名言が満載。これまでの「我慢せずとも痩せられる」という幻想を打ち砕く「真実の言葉」が書かれているのです。これこそがテキ村式ダイエットの真髄であると言えるでしょう。 とはいえ、ただの罵詈雑言ではなく、その根底にあるのはテキーラ村上さん自身が「元デブ」で、試行錯誤して体脂肪率一桁台という現在の身体を手に入れたからこその愛あるメッセージなのです。 「ダイエットは明日から」「楽して痩せたい」――そんな考え方が染みついたダイエッターをガツンと目覚めさせてくれる本書。テキーラ村上さんに罵られる覚悟ができたら、あとは読んで実践するだけです!

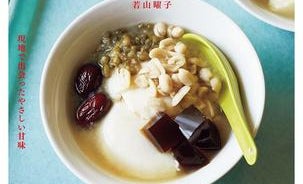

豆花、かき氷、朝ごはんまで 素朴でやさしい「台湾スイーツ」のレシピにほっこり

近年、日本からの旅行先としてますます注目を集めている「台湾」。人気の理由のひとつとして"食"があるかと思いますが、その中でもどこか素朴でホッとする味わいのスイーツに魅了される人も多いようです。 そんな台湾のおやつのレシピが記されているのが本書『台湾スイーツレシピブック 現地で出会ったやさしい甘味』。著者の若山曜子さんは、パリのパティスリーなどで経験を積んだ菓子・料理研究家で、夫が台湾に2年ほど駐在したことから、台北のみならず台湾各地の甘いものを食べ歩き、日本で作れるレシピのストックを増やしていったといいます。 本書に掲載されている台湾スイーツは約60種類。豆花(トウファ)、冷たいもの、QQ、粉もの、朝ごはん、台湾の洋菓子という章立てになっています。豆花やタピオカミルクティー、パイナップルケーキといった日本でもよく知られるものから、なつめの春巻き、ピーナッツソルベ、タピオカパンケーキなど、日本ではまだそれほどメジャーじゃないものまでさまざま。食感ひとつをとっても、つるん、もっちり、ふわふわ、サクサク、とバラエティ豊かで食欲を刺激されます。 ただし、通常のレシピだと日本で作るには難しい部分も。たとえば豆花は、台湾では食用石膏(硫酸カルシウム)と地瓜粉(さつまいもでんぷん)で固めるそうですが、日本ではなかなか手に入れにくいですよね。その代わりとなる材料を教えてくれるのも、本書の良さと言えるでしょう。また、豆花といえばトッピングを好きなだけ選べるのが台湾流。本書ではレモン豆花やマンゴー豆花に加え、トッピングもあずき、緑豆、黒米、なつめ、黒糖ウーロン茶ゼリーなど10種類が紹介されていて、眺めているだけでもワクワクした気持ちになれます。 本書のレシピの中には、若山さんが現地でお気に入りのお店を訪れ、実際にお店の方に話を聞いて、秘密だった作り方を踏み込んだところまで教えてもらったものもあるのだそう。巻末には「SHOP LIST」として、こうしたお店の名前や写真が掲載されているほか、「台湾で必ず買うもの」としてお菓子や雑貨などのおみやげ品が紹介されています。そのため、本書をガイドブック感覚で楽しむこともできます。 本場の味を自宅で楽しむためのレシピブックとして使ったり、台湾のお店めぐりをしているような気分でページをめくったり。レシピ本でありながら、いろいろな楽しみ方ができるのも本書の魅力。台湾を旅するような気分で、本書に漂うあたたかくて優しい空気を感じ取ってみてください。

必死に生きないと決めたらいろんなことが見えてきた! 韓国で話題のベストセラーエッセイ

韓国で話題のエッセイ『あやうく一生懸命生きるところだった』の著者でイラストレーターのハ・ワンさんは、会社員とイラストレーターという二足のわらじで奔走する毎日を送っていました。しかし次第に「なんのために必死にがんばっているのかわからない」という気持ちになり、40歳を目前にしてなんのプランもないまま会社を辞める決断をします。 これまで幸せになるために全力で走り続けてきたけれど、幸せになるどころかどんどん不幸になっている気がする......。そこで彼は「今日から必死に生きないようにしよう」と決心します。果たして、この実験はうまくいくのでしょうか? 「一生懸命生きない」を実践しはじめたワンさんは、たくさんのことが見えてきます。たとえば「やる気はすり減る」ということ。やる気は誰かに強要されて作り出すものではなく「やる気がないならないなりに、目の前の仕事をこなせばいい」「いつかはやる気を注ぎたくなる仕事に出合えるはずだし、そのときのために自分のやる気を大切にしよう」(本書より)とワンさんは言います。他人にどう見られるかを気にせず、自分のやる気は自分でコントロールしていい。日本でも「やりがい搾取」という言葉が流行っただけに、ワンさんのこの考え方に心が軽くなる人もいるでしょう。 「何もしない一日を大切にする」というのも、ワンさんが会得したことの一つ。会社員時代は「自分のやりたいことがたくさんあるのに時間がなくてできない」と感じていたワンさんですが、いざ会社を辞めて自由な時間を手に入れると、やりたいことが見つからない。彼はこれを「自分の時間をほしがっていた理由は、何かをしたいからではなく、何もしたくなかったからではないか」と分析します。日がな一日ソファーにもたれてぼーっとしているような「何もない時間」も大切なものです。「時間は、何かをしてこそ意味があるわけではない」「時には、何もしない時間にこそ大きな意味がある」(本書より)とワンさんは記しています。 本書から一貫して伝わってくるのは「自分の人生は自分のために使っていいんだよ」「必死に生きないことこそ幸せへの近道なのではないか」ということ。そんなメッセージが詰まった本書は、韓国で25万部を超えるベストセラーとなり、東方神起のメンバーの愛読書としても話題になりました。韓国人のみならず、日本人も読めばきっと共感することでしょう。